지직거리며 돌아가는 턴테이블, 빌 에반스·주크 엘링턴·쳇 베이커 등의 재즈선율, 화분을 친구삼아 말을 거는 순수함과 옛 친구를 진득하게 기다리는 순정 그리고 눈물겨운 사랑.

뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’의 시대는 대략 2050년. 그들이 영화로 보며 열광하던 ‘터미네이터’ 시대의 20년도 뒤의 일이다.

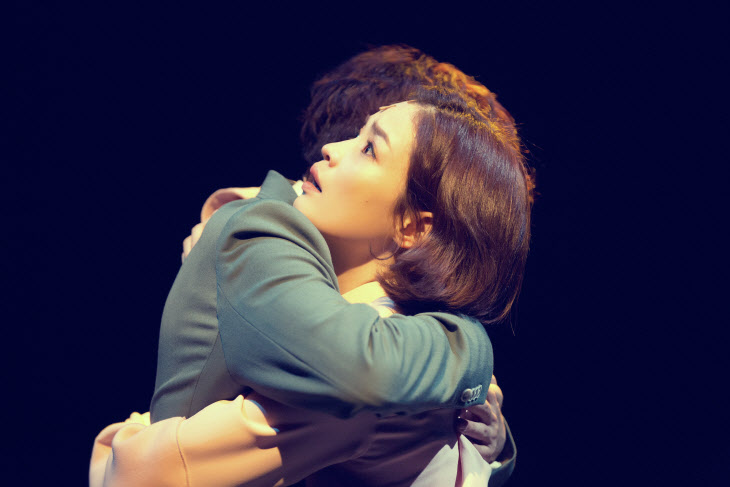

버려진 아파트에서 낡을 대로 낡아 세상과의 이별을 준비 중인 헬퍼봇 5 올리버(김재범·정문성·정욱진)와 업그레이드 버전인 6 클레어(전미도·이지숙)의 사랑은 올리버의 주인이었던 제임스(성종완·고훈정)의 취향만큼이나 감성적이고 빈티지스럽다.

“인간은 우리가 저럴 거라고 생각했나봐!”

클레어의 장난스러운 말처럼 인간의 상상력은 편견덩어리일지도 모른다.

‘빈티지’. 옛날 것이지만 촌스럽지 않은, 획일화 사회에서의 개성 넘치는 혹은 차별화된 정서. 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’은 그렇게 빈티지 같은 작품이다.

시종일관 고음의 코드들을 쏟아내는 최근 뮤지컬 트렌드에 역행하는 넘버들은 속살거림에 가깝다. 햇살 좋은 날에 사부작거리며 걷는 산보처럼 경쾌하지만 그 울림은 깊다.

이에 대해 작사·작곡의 윌 애런슨은 “일렉트로닉, 신디사이저 등 전자음을 안쓰고(Not Electronic, Not Synthesizer) 되려 어쿠스틱(Acoustic)하게 표현했다”며 “SF지만 오히려 휴머니즘, 감정에 대한 이야기이기 때문”이라고 전했다.

“천만에요!”를 외치며 로봇 특유의 행동을 보이는 올리버는 정욱진의 표현처럼 너드하지만(나사 하나 빠진 듯한) 순수하다. 인간에 가깝지만 묘하게 기계임을 드러내는 클레어는 유쾌하지만 어딘가 짠한 아픔이 느껴진다. 이들은 감정연기의 내공이 느껴지는 배우들을 만나면서 보다 세심하게 인간과 로봇 사이를 오간다.

올리버와 클레어는 어쩌면 정반대의 성정을 지녔었다. 올리버는 제임스를 ‘친구’라 부르고 클레어는 ‘옛주인’이라고 정정한다.

제임스로 상징되는 세상 혹은 인간에 대한 올리버의 그리움과 클레어의 냉소처럼 프로그래밍과 심장, 뉴욕과 파리, 빌 에반스와 주크 앨링턴 등으로 엇갈리는 두 로봇의 티격거림은 전혀 다른 인간들이 사랑에 빠졌을 때와 별반 다르지 않다.

인간이 만들어온 SF영화 속 로봇들은 언제나 감정적 오류들을 겪곤 했다. 그리고 그 감정은 대부분 분노에 가까웠다. ‘터미네이터’가 그랬고 최근 전세계적으로 인기를 끌고 있는 미국 드라마 HBO의 ‘웨스트월드’가 그렇다.

하지만 ‘어쩌면 해피엔딩’ 속 로봇들의 사랑은 그 어떤 것보다 순수하며 눈물겹고 서글프다. 자신의 아픔을 자신보다 더 걱정하는 상대를 위하는 마음, 그래서 흘리는 눈물과 하게 되는 선택은 지극히 인간적이다.

“나도 할 수 있었어!”

올리버와 클레어의 이 외침은 어쩌면 지레 “나는 안돼”라는 스스로의 존재가치에 대한 편견에 울리는 경종일지도 모른다. 로봇이어서 사랑을 할 수 없다고 믿었지만 올리버는 제임스에 대한 그리움을 이미 오래도록 품고 있었다. 사람을 믿지 않는 클레어 역시 옛 주인들에 대한 상처와 애증을 숨겨두고 있었다.

모든 감정의 바탕엔 사랑과 관심이 깔려 있다. ‘어쩌면 해피엔딩’은 이 당연한 명제를 가장 망각하고 살아가는 존재가 인간일지도 모른다는 깨달음을 던진다.

“네가 있어 참 좋구나…고맙다 올리버.”

극장을 나선 후에도 제임스의 이 따스한 노래가 자꾸만 귓가를 맴돈다. 올리버가 그렇게 기다리던 제임스가 따뜻한 인간이어서 다행이었다. 이렇게까지 눈물겨워도 되나 싶은 로봇들 사랑의 여운이 따스해서 또 다행이었다. 올리버와 클레어가 사랑의 환희에 차 함께 부르는 ‘그럼에도 불구하고’처럼 가장 인간적인 로봇들의 로맨스에 인간다움에 대한 생각이 깊어진다.